|

|

| Vol 24. N°1. 2023 | Enero-Marzo de 2023 |

|

ARTÍCULOS ORIGINALES

https://doi.org/10.48061/SAN.2022.24.1.32

CAMBIOS EN LA PERCEPCIÓN Y CONSUMO HABITUAL DE BEBIDAS ANALCOHÓLICAS COMERCIALES ENTRE PROFESIONALES DE LA SALUD

CHANGES IN THE PERCEPTION AND REGULAR CONSUMPTION OF COMMERCIAL ALCOHOLIC BEVERAGES AMONG HEALTH PROFESSIONALS

Kathia Bajaroff1, Ana Laura Ferreira1, Paula Weissbrod2

| 1 |

Lic. en Nutrición. División Alimentación. Hospital General de Agudos "José María Penna" |

| 2 |

Pediatra CESAC 39. Área programática Hospital General de Agudos "José María Penna" |

Correspondencia: Kathia Bajaroff

E-mail: kathiabajaroff@gmail.com

Presentado: 22/05/22. Aceptado: 07/08/22

RESUMEN

Introducción: El consumo de bebidas analcohólicas ha aumentado. Médicos y enfermeros resultan estratégicos para promocionar cambios en el estilo de vida.

Objetivos: Establecer: la prevalencia de consumo habitual de bebidas analcohólicas comerciales entre médicos y enfermeros, la percepción del carácter saludable, la asociación entre percepción y consumo, y si las técnicas de mercadeo social modifican la percepción y los cambios de hábitos de hidratación.

Materiales y métodos: Se incluyeron médicos y enfermeros de las salas de internación. Completaron una encuesta sobre consumo habitual y percepción del carácter saludable de las bebidas. Se realizaron dos intervenciones educativas nutricionales. Al mes, se aplicó un cuestionario sobre percepción y, a quienes refirieron consumo habitual, una encuesta para evaluar cambios de hábitos de hidratación (Prochaska). Diseño Cuasi-experimental, antes/después. Estadística descriptiva (tendencia central y dispersión; frecuencias y proporciones). Estadística inferencial (chi2 significancia del 0,05, Stata 14).

Resultados: De los 105 encuestados se observó un consumo habitual: 72,4% (76). Previa a la intervención: el 85,7% (90) consideró no saludable a las gaseosas con azúcar; siendo menor para jugos (59-56,2%) y aguas saborizadas con azúcar (52-49,5%). En su versión sin azúcar consideraron no saludables a: gaseosas 33,3% (35), jugos comerciales 20% (21), y aguas saborizadas 17,1% (18). Dentro de la variedad sin azúcar, quienes consumían gaseosas, jugos y aguas saborizadas, tuvieron una percepción significativamente más saludable: p 0,046, p 0,006 y p 0,0001 respectivamente. Pos intervención, hubo diferencias significativas en la percepción en todos los grupos de bebidas excepto en las gaseosas con azúcar (p 0,190). Entre quienes consumían habitualmente, 60,5% (46) respondió haber iniciado cambios en su hidratación.

Conclusiones: La intervención educativa generó cambios en la percepción y en hábitos no saludables. Existe la necesidad de instaurar herramientas innovadoras y espacios sostenidos de educación nutricional para profesionales, teniendo en cuenta su importante rol en la transmisión de conocimientos a los pacientes.

Palabras clave: bebidas comerciales; mercadeo social; cambios de hábitos.

ABSTRACT

Introduction: The consumption of non-alcoholic beverages has increased. Doctors and nurses are strategic in promoting changes in lifestyle.

Objectives: To establish: the prevalence of habitual consumption of commercial non-alcoholic beverages among doctors and nurses, perception of healthy character, association between perception and consumption, whether social marketing techniques modify perception, changes in hydration habits.

Materials and methods: Physicians and nurses from the hospitalization wards were included. They completed a survey on habitual consumption and perception of the healthy nature of beverages. Two nutritional educational interventions were carried out. After a month, a questionnaire on perception was applied and, to those who reported habitual consumption, a survey to evaluate changes in hydration habits (Prochaska). Quasi-experimental design, before/after. Descriptive statistics (central tendency and dispersion; frequencies and proportions). Inferential statistics (chi2 significance of 0.05, Stata 14).

Results: Of the 105 respondents, habitual consumption was observed: 72.4% (76). Before the intervention: 85.7% (90) considered soft drinks with sugar unhealthy; being lower for juices (59-56.2%) and flavored waters with sugar (52-49.5%). In its version without sugar, they considered unhealthy: soft drinks 33.3% (35), commercial juices 20% (21), and flavored waters 17.1% (18). Within the sugar-free variety, those who consumed soft drinks, juices and flavored waters had a significantly healthier perception: p 0.046, p 0.006 and p 0.0001 respectively. Post-intervention, there were significant differences in perception in all beverage groups except soft drinks with sugar (p 0.190). Of those who regularly consumed, 60.5% (46) responded that they had initiated changes in their hydration.

Conclusions: The educational intervention generated changes in perception and in unhealthy habits. There is a need to establish innovative tools and sustained spaces for nutritional education for professionals, taking into account their important role in transmitting knowledge to patients.

Keywords: Commercial beverages; social marketing; habit changes.

INTRODUCCIÓN

La ingesta habitual de bebidas azucaradas constituye uno de los factores más importantes que promueven el aumento de peso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles1.

En los últimos años se han publicado diversos estudios que consideran que las bebidas con edulcorantes no calóricos también influyen en el desarrollo de obesidad, a través de diferentes mecanismos2.

Argentina es el país de mayor consumo de gaseosas en el mundo, alcanzando valores de 131 litros anuales per cápita3, y se ubica en el cuarto lugar en aporte calórico proveniente de la venta de bebidas analcohólicas azucaradas, dentro de la región4.

En un estudio previo realizado en este Hospital, encontramos una elevada prevalencia (83,8%) de consumo de bebidas analcohólicas comerciales, entre los pacientes internados5. De ello deriva la necesidad de llevar a cabo estrategias de educación alimentaria y concientización de las personas sobre los tipos de bebidas analcohólicas industrializadas, sus componentes, diferencias y consecuencias para la salud derivadas del consumo de cada una de ellas. Brindar información al paciente es un aspecto fundamental de la atención de salud6 y sabemos que tanto médicos como enfermeros desempeñan un papel importante en todos los niveles de atención, siendo profesionales estratégicos para proporcionar cambios en el estilo de vida de las personas7.

Sin embargo, diversas investigaciones evidenciaron conocimientos escasos en médicos y enfermeros acerca de aspectos básicos de nutrición; lo que podría deberse a una pobre formación en el tema en los estudios de grado y posgrado8-11,21 así como a escaso interés8. De todo esto se desprende la necesidad de sensibilizar cada vez más al personal de salud a promover buenos hábitos en los pacientes con acciones educativas para, de esta manera, contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad6.

Hace varios años se difunde el concepto de mercadeo social como una técnica efectiva para la promoción de la salud, ya que se ha descrito que su uso facilita la adquisición de un estilo de vida más saludable12. El mercadeo social aplica las técnicas de mercadeo comercial, es decir: aplica los principios que comúnmente se conoce como "marketing" usando sus metodologías y técnicas, para influenciar en un determinado grupo para su beneficio, promocionando hábitos saludables con la finalidad de que perduren en el tiempo13-14.

Por lo expuesto, se planteó la importancia de evaluar el nivel de conocimiento y consumo habitual en relación con las bebidas analcohólicas comerciales, en médicos y enfermeros, para luego usar las herramientas del mercadeo social para promover el cambio en la elección de la hidratación propia, lo que podría a su vez (con el traspaso de información), llegar a influenciar en las elecciones y conductas de los pacientes.

Hipótesis

Existen conocimientos y prácticas incorrectas entre profesionales de la salud en cuanto a fuentes de hidratación y las propiedades de las bebidas analcohólicas, lo cual podría revertirse mediante técnicas de mercadeo social.

OBJETIVOS

General

Identificar cambios en la percepción y consumo habitual de bebidas analcohólicas comerciales entre profesionales de la salud en el Hospital General de Agudos "José María Penna" luego de una intervención educativa.

Específicos

- Establecer la prevalencia de consumo habitual de bebidas analcohólicas comerciales entre médicos y enfermeros, y de la percepción de su carácter saludable.

- Conocer si existe asociación entre percepción y consumo.

- Determinar si el uso de técnicas de mercadeo social modifica la percepción.

- Detectar cambios en la hidratación según el modelo de Prochaska.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se invitó a participar a los profesionales y se solicitó su consentimiento por escrito, para lo cual se informó sobre el procedimiento de la investigación, la confidencialidad de los datos y la utilidad de los resultados. Se utilizó un cuestionario autoadministrado sobre consumo y percepción del carácter saludable de las bebidas analcohólicas.

Se consideró que el sujeto consume habitualmente bebidas comerciales edulcoradas cuando refirió ingerir al menos una vez a la semana 500 ml (dos vasos medianos) o más, durante los últimos 3 meses, de algún tipo de bebida comercial analcohólica no láctea, líquida o para reconstituir, con o sin gas, endulzada con edulcorantes naturales o artificiales; es decir aquellos productos denominados comúnmente como gaseosas, jugos (líquidos o en polvo) y aguas saborizadas.

Se categorizó a las bebidas como:

- Gaseosas endulzadas con edulcorantes calóricos

- Gaseosas endulzadas exclusivamente con edulcorantes no calóricos

- Jugos endulzados con edulcorantes calóricos

- Jugos endulzados exclusivamente con edulcorantes no calóricos

- Aguas saborizadas endulzadas con edulcorantes calóricos

- Aguas saborizadas endulzadas exclusivamente con edulcorantes no calóricos

Percepción acerca del carácter saludable se registró como: saludable, poco saludable, no saludable o no sabe, en cuanto a cada tipo de bebidas comerciales analcohólicas endulzadas con edulcorante calórico o no calórico.

Posteriormente en cada grupo de médicos y enfermeros, se realizó una intervención nutricional.

Diseño de la intervención

Después de que cada participante completó la encuesta de percepción y consumo, se realizó la primera intervención. La misma se repitió a los quince días para así poder influenciar sobre la percepción y el consumo.

Para promover cambios en el comportamiento se utilizaron las técnicas del mercadeo social. Se planificó, diseñó e implementó una intervención basada en información científica utilizando estrategias creativas.

Al mes de la intervención inicial se aplicó a todos los sujetos el cuestionario sobre percepción de las bebidas analcohólicas. El investigador interrogó a los sujetos que refirieron consumo habitual de bebidas comerciales para conocer si existieron cambios en la elección de la hidratación. Se utilizó el modelo de Prochaska15 clasificando los cambios en las conductas de la siguiente manera: Precontemplación, Contemplación, Preparación y Acción.

Fuentes de datos e instrumentos de recolección

Los datos fueron referidos por el sujeto mediante la aplicación de dos cuestionarios de elaboración propia.

Método de almacenamiento y tratamiento estadístico

La información se registró en una base de datos realizada con el programa Microsoft Excel 2010. Se analizaron las variables utilizando medidas de tendencia central y de dispersión y frecuencias y proporciones para estadística descriptiva. Se utilizó chi cuadrado con un nivel de significancia del 0,05 para estadística inferencial, utilizando el software Stata 14.

Se incluyeron a todos los médicos y enfermeros que se encontraron en las salas de internación de clínica médica, cirugía, traumatología y urología, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión consecutivamente hasta llegar al n:105 (prevalencia estimada de consumo habitual del 80%).

Criterios de inclusión: médicos y enfermeros que se desempeñaran en las salas de internación de clínica médica, cirugía, traumatología y urología en el turno mañana del Hospital "Dr. José María Penna".

Criterios de exclusión: profesionales que no desearon participar del estudio; médicos y enfermeros de las salas de guardia, obstetricia, ginecología, pediatría, terapia intensiva y de consultorios externos.

Criterios de eliminación: profesionales a los que, por cualquier motivo, no se los pudo contactar para la finalización del estudio.

La investigación se realizó entre julio y septiembre de 2019 en el Hospital "Dr. José María Penna".

El trabajo fue aprobado por el Comité de Ética del Instituto Lanari y el Comité de Docencia e Investigación Hospital "José María Penna".

RESULTADOS

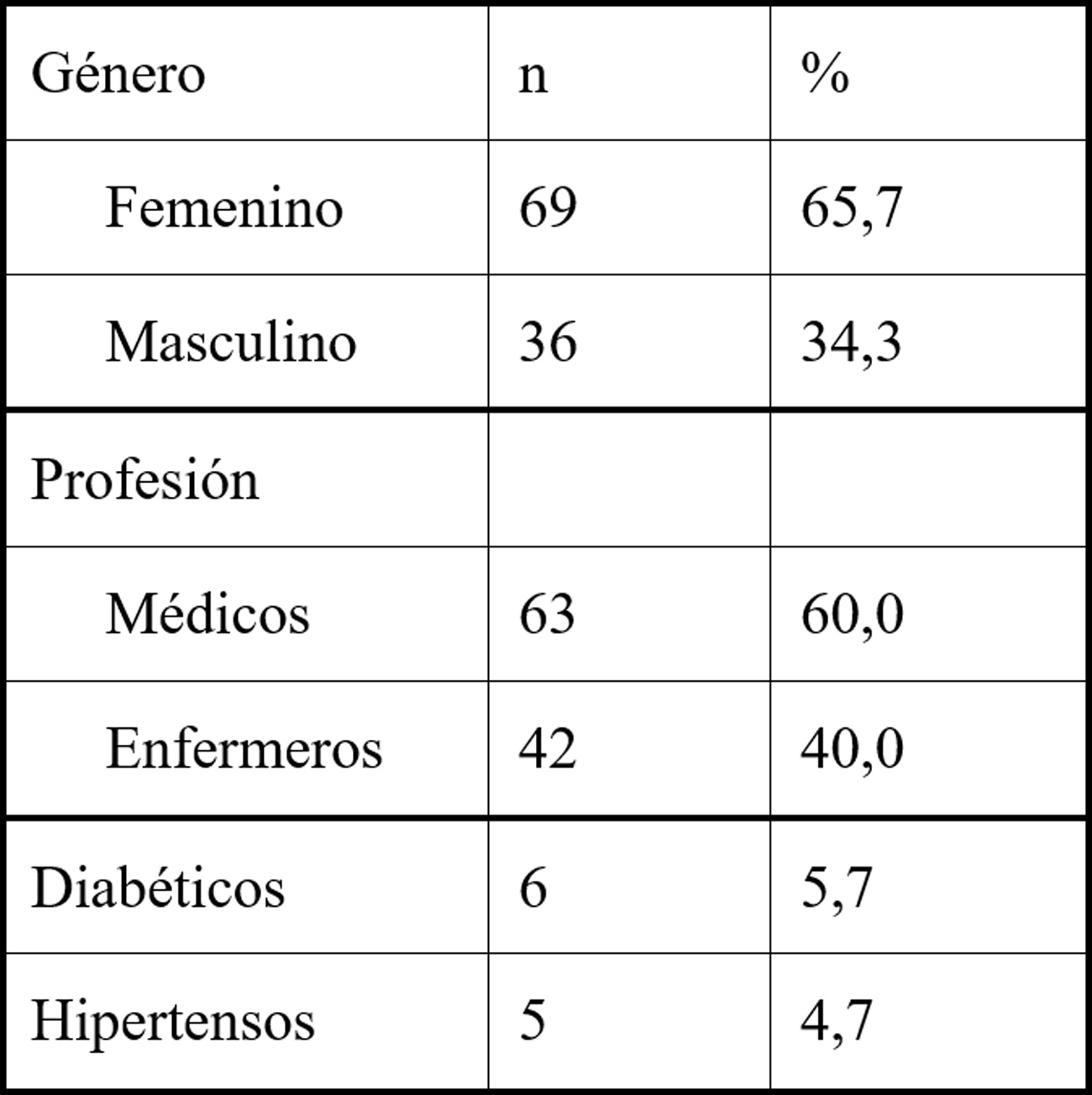

La muestra quedó conformada por 105 profesionales que cumplían con los criterios de inclusión. La mediana de edad fue de 40 años con un rango intercuartil de 26 a 61 años, observándose un porcentaje mayor de mujeres (69, 65,7%). El 60 % (63) fueron médicos, mientras que el 40 % (42) de la muestra correspondió a personal de enfermería. El 5,7% (6) refirió tener diabetes y un 4,7% (5) hipertensión. En la tabla 1 se presentan las características de la muestra.

| Tabla 1: Características de la muestra.

|

| |

|

| |

| Fuente: elaboración propia. |

Se estimó la prevalencia del consumo habitual de bebidas comerciales analcohólicas y se observó que el 72,4 % (76) de la muestra consume habitualmente algún tipo de bebida.

En cuanto a la percepción de los profesionales acerca del carácter saludable de las bebidas según tipo de bebida y endulzante utilizado, previamente a la intervención educativa nutricional, una gran mayoría de la muestra, 85,7% (90) refirió percibir como no saludables a las gaseosas con azúcar. Esta apreciación fue menor en el caso de los jugos comerciales azucarados, con un 56,2 % (59), y aún menor al tratarse de aguas saborizadas con azúcar, percibidas como no saludables por el 49,5 % (52). Al considerar los mismos tipos de bebidas, pero en su versión endulzada con edulcorantes no calóricos, pudo observarse que el 33,3 % (35), el 20 % (21), y el 17,1 % (18) de la muestra, percibieron como no saludables a las gaseosas, jugos comerciales y aguas saborizadas, respectivamente. Se destaca que estos dos últimos grupos fueron valorados como saludables por más del 22 % (24-26) de los profesionales.

Al evaluar la asociación entre el consumo y la percepción previa a la intervención educativa, de cada una de las bebidas, se encontraron diferencias estadísticamente significativas solamente en el grupo de bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos. Es decir, aquellos que consumían gaseosas (p 0,046), jugos (p 0,006) y aguas saborizadas sin azúcar (p 0,0001), tuvieron una percepción significativamente más saludable de cada uno de ellos.

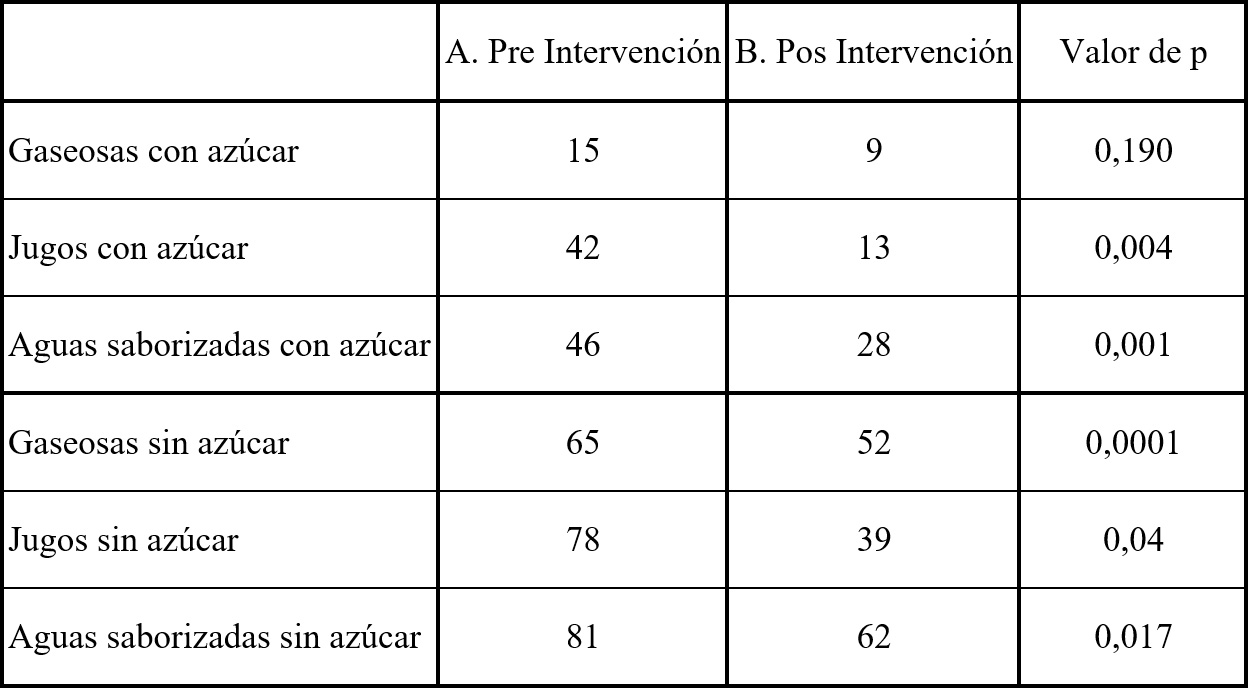

Luego de un mes de la intervención educativa nutricional inicial (repetida a los quince días), se analizó nuevamente la percepción de los profesionales acerca del carácter saludable de las bebidas comerciales analcohólicas según tipo de bebida y endulzante utilizado. En esta instancia, el tamaño muestral fue de 101 profesionales, ya que se debió eliminar a cuatro de ellos. Los resultados arrojaron que el 91,1 % (92) de la muestra clasificó a las gaseosas azucaradas como no saludables, el 86,1 % (87) consideró a los jugos azucarados como no saludables, mientras que el 72,2 % (73) tuvo esta apreciación sobre las aguas saborizadas azucaradas. Respecto de las bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos, pudo observarse que el 46,5 % (47), el 59,4 % (60), y el 37,6 % (38) de la muestra, percibieron como no saludables a las gaseosas, jugos comerciales y aguas saborizadas, respectivamente. Menos del 6 % consideró como saludables a las bebidas comerciales con edulcorantes no calóricos. La comparación de estos resultados con los del cuestionario inicial, mostró cambios estadísticamente significativos en todos los grupos de bebidas excepto en el caso de las gaseosas con azúcar. Es decir, luego de la intervención educativa, hubo diferencias significativas en cuanto a la percepción del carácter saludable de jugos con azúcar (p 0,004), aguas saborizadas con azúcar (p 0,001), gaseosas sin azúcar (p 0,0001), jugos sin azúcar (p 0,04) y aguas saborizadas sin azúcar (p 0,017). Esto significa que los profesionales encuestados modificaron su percepción luego de las charlas, considerando a estas bebidas menos saludables de manera significativa (Tabla 2).

| Tabla 2: Impacto de la intervención educativa sobre la Percepción "Saludables" y "Poco saludables" de las diferentes bebidas.

|

| |

|

| |

A. Pre Intervención: Número de respuestas de quienes percibieron Saludables y Poco saludables (n=105)

B. Pos Intervención: Número de respuestas de quienes percibieron Saludables y Poco saludables (n=101)

Fuente: datos tabulados por los autores. |

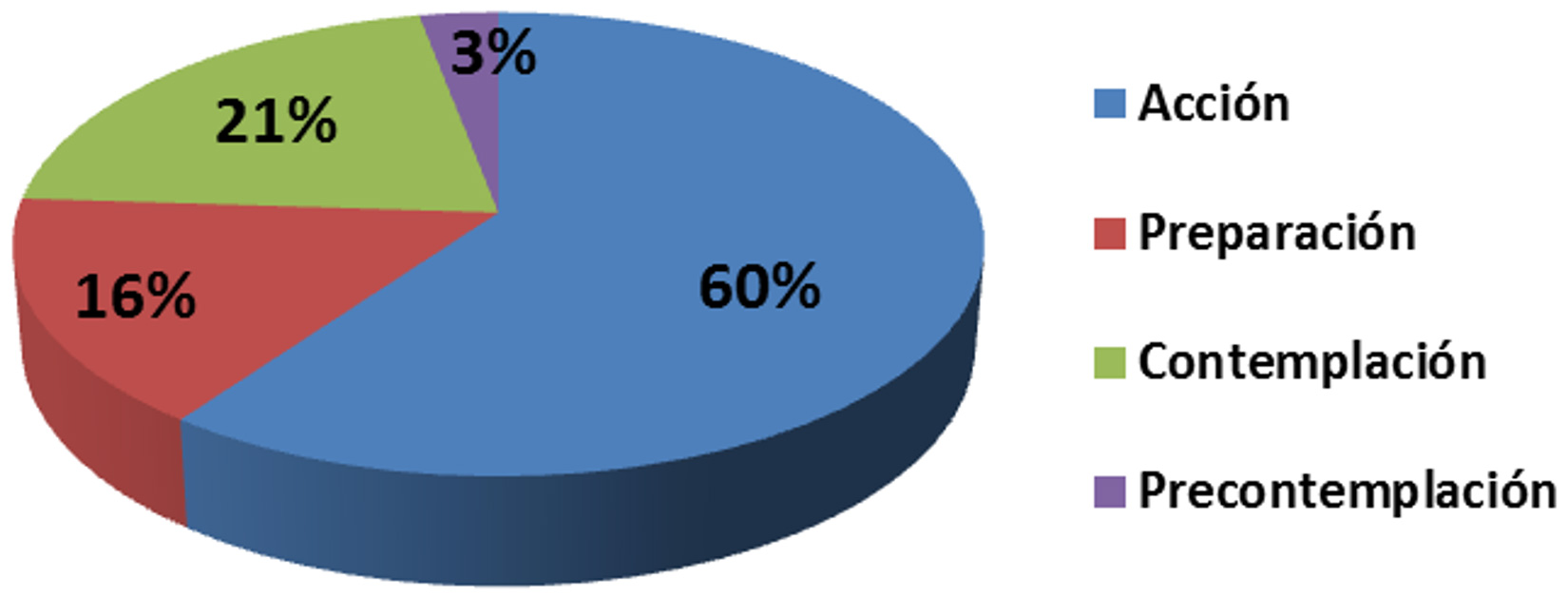

Con relación al cuarto objetivo de detectar cambios de hábitos de hidratación según el modelo de Prochaska, se analizaron los datos obtenidos de los 76 profesionales que refirieron consumo habitual de las bebidas consideradas. Los resultados arrojaron que el 60,5 % (46) se encontraba en el estadio de acción, lo que demuestra una actitud activa de modificación de la ingesta de estas bebidas. Por otro lado, alrededor del 37 % se ubicó en las fases de contemplación y preparación, es decir, sin una conducta activa, aunque con la intención de iniciar cambios en el consumo en el corto a mediano plazo (Figura 1).

| Figura 1: Cambios en la hidratación según Prochaska (n=76).

|

| |

|

| |

| Fuente: elaboración propia. |

DISCUSIÓN

Las bebidas comerciales analcohólicas, conocidas como aguas saborizadas, gaseosas y jugos forman parte del consumo habitual de la población en nuestro país. Existen numerosas publicaciones que describen el impacto de dichas bebidas en el desarrollo de obesidad, hiperglucemias, resistencia a la insulina, dislipemias e hipertensión arterial. Todas estas manifestaciones son componentes del síndrome metabólico, lo que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes16. Se destaca que los efectos deletéreos de estas bebidas sobre la salud también se observaron en el caso de aquellas endulzadas con edulcorantes sin aporte energético17.

De acuerdo con la presente investigación, alrededor del 72 % de los médicos y enfermeros incluidos, consumía al menos una de las bebidas consideradas. Si bien representa un alto porcentaje, es menor al obtenido en el estudio HidratAR, que evaluó los hábitos de hidratación de la población general argentina y detectó que casi el 80 % consumía bebidas analcohólicas18.

Por otro lado, en un estudio previo al actual, realizado en este Hospital sobre consumo de bebidas comerciales analcohólicas en pacientes internados, se encontró que más de 83 % consumían habitualmente estas bebidas5. Es decir, aunque la proporción de profesionales que ingieren bebidas comerciales es elevada, la cifra resulta algo menor a la encontrada en la población general, lo que podría deberse a un mayor conocimiento y conciencia sobre sus efectos negativos para la salud. No se han encontrado investigaciones publicadas que evalúen el consumo de este tipo de bebidas en médicos y enfermeros en particular.

En cuanto a la percepción de los profesionales acerca del carácter saludable de las bebidas comerciales analcohólicas previamente a la intervención educativa nutricional, más del 85 % percibió a las gaseosas con azúcar como no saludables. Sin embargo, al indagar sobre jugos comerciales sin azúcar y aguas saborizadas sin azúcar, se observó que fueron percibidos como saludables por más del 22 % de los profesionales. Más aún, el consumo de bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos se asoció con una percepción significativamente más saludable de ellas.

Creemos que es de gran importancia que los profesionales de salud tengan prácticas saludables en materia de alimentación y nutrición7,19-20 ya que podrían existir convicciones erróneas promovidas por la publicidad engañosa o la falta de interés en el tema8-9. La elevada prevalencia de consumo de bebidas comerciales observada en este estudio, junto con la percepción de que muchas de ellas son saludables, así como la modificación de dicha percepción luego de una instancia educativa, corroboran estas afirmaciones. En este sentido, el trabajo de Jiménez y col., acerca de la percepción de un grupo de profesionales de enfermería sobre su experiencia educativa en el ámbito clínico, concluyó que los participantes reconocen la importancia de contar con los conocimientos adecuados para poder educar; de igual manera, mencionan la necesidad de tener habilidades y actitudes básicas a la hora de darse la relación educativa19.

La intervención educativa diseñada modificó la percepción de los profesionales significativamente, considerando a las bebidas menos saludables en todos los grupos excepto en el caso de las gaseosas con azúcar. Evidentemente, respecto a este último grupo, existe un mayor y más extendido conocimiento previo sobre su carácter perjudicial. No sucede lo mismo en cuanto a los otros tipos de bebidas, donde la confusión y el desconocimiento de sus ingredientes y efectos en la salud son mayores. Además, los resultados muestran que a través de una intervención educativa nutricional se ha logrado una modificación sustancial en este sentido. Cabe destacar que se trató de una intervención breve de aproximadamente cinco minutos de duración, donde se publicitó en vivo la problemática de la hidratación comercial y se usaron técnicas del mercadeo social21 para influenciar sobre la elección del tipo de hidratación.

Un estudio realizado sobre consumo de agua en escuelas primarias de la Ciudad de México comparó la actitud, el conocimiento y el comportamiento reportado pre y post intervención utilizando técnicas del mercadeo social. Se observó que los niños que recibieron la intervención (n=116), aumentaron en 38% (171 ml) el consumo de agua reportado durante el horario escolar, mientras que en el grupo control (n=167) disminuyó en 21% (140 ml), siendo estas diferencias significativas (p<0.05). En una submuestra, el consumo de bebidas azucaradas reportado disminuyó 437 ml en el grupo intervención y 267 ml en el grupo control (p<0.05). Los resultados presentados en este trabajo evidenciaron que el uso del mercadeo social fue efectivo para el aumento del consumo de agua en niños22.

Es sabido que las intervenciones más intensivas y las de mayor duración se asocian con mayor magnitud del beneficio y conductas saludables mantenidas en el tiempo23. Si bien el breve lapso durante el que se desarrolló nuestra investigación constituye una limitación en este sentido, hemos encontrado que más del 60 % de los médicos y enfermeros incluidos se encontraba en el estadio de acción de Prochaska, es decir, ya realizando cambios en sus hábitos de consumo de bebidas. Alrededor del 37 % se ubicó en las fases de contemplación y preparación, lo que implica la intención de iniciar cambios en el corto a mediano plazo. Creemos que esto demuestra la apropiación de los nuevos conocimientos, así como una mayor valoración de la importancia de las implicancias nutricionales del consumo de bebidas comerciales, lo que puede repercutir favorablemente en las conductas de los profesionales relativas a su autocuidado. De esta manera, partiendo de su propia experiencia, podrán extender el consejo a los pacientes, en el marco de su función educativa, con gran convicción y de forma duradera.

CONCLUSIONES

Se observó en el presente estudio una elevada prevalencia (72,4%) de consumo habitual de bebidas comerciales analcohólicas entre los profesionales de la salud. Cuando se asoció consumo y percepción previa a la intervención educativa, se encontró que aquellos que consumían bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos tuvieron una percepción significativamente más saludable de cada una de ellas.

Luego de la intervención educativa, hubo diferencias significativas en cuanto a la percepción del carácter saludable de la mayoría de las bebidas. Esto significa que los profesionales encuestados modificaron su percepción, considerando a estas bebidas menos saludables de manera significativa. Si bien el presente estudio realizó una intervención breve, los resultados obtenidos son alentadores.

Por ello, creemos que es fundamental implementar acciones de promoción, prevención y protección de la salud que impliquen las técnicas del mercadeo social en el equipo de salud, de manera permanente y sostenida en el tiempo. Esta medida, podría redundar en mejores hábitos y calidad de vida, tanto entre los profesionales mismos como entre los pacientes y su entorno, teniendo en cuenta la importancia de su rol como educadores.

Financiamiento

Esta investigación no recibió financiamiento.

Declaración de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.

REFERENCIAS

- OPS. Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas [Internet]; 2014. Recuperado de https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/alimentos-bebidas-ultra-procesados-ops-e-obesidad-america-latina-2014.pdf

- Swithers SE. Artificial sweeteners produce the counterintuitive effect of inducing metabolic derangements. Trends Endocrinol Metab. 2013;24(9):431-441.

- Torresani ME, y col. Consumo de bebidas no alcohólicas y alteraciones del perfil metabólico en mujeres adultas. Actualización en Nutrición. 2017;18(1):2-8.

- Popkin BM, Hawkes C. Sweetening of the Global Diet, Particularly Beverages: Patterns, Trends, and Policy Responses. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016;4(2):174-86.

- Ferreira AL, y col. Percepción y consumo habitual de bebidas comerciales analcohólicas entre pacientes internados. Actualización en Nutrición. 2019;20(2):43-50.

- Paz Soto EM, et al. La educación en salud, un elemento central del cuidado de enfermería. REV. MED. CLIN. CONDES. 2018;29(3):288-300.

- Bezerra F, et al. Promoción de la salud: la calidad de vida en las prácticas de enfermería. Enfermería Global. 2013;32:260-269.

- Goiburu ME, et al. Nivel de conocimiento en nutrición clínica en miembros del Equipo de Salud de Hospitales Universitarios del Paraguay. Nutr Hosp. 2006;21(5):591-5.

- Garrow J. Starvation in hospital. BMJ. 1994;308(6934):934.

- Santana Porbén, S. Sistema de Educación Continuada en Nutrición Clínica, Nutrición Artificial y Apoyo Nutricional; su lugar dentro de un Programa de Intervención Alimentaria, Nutricional y Metabólica. Nutr Hosp. 2009;24(5):548-557.

- Nightingale JM, et al. Knowledge about the assessment and management of undernutrition: a pilot questionnaire in a UK teaching hospital. Clin Nutr. 1999;18(1):23-7.

- Chichirez C, et al. Health marketing and behavioral change: a review of the literature. Journal of Medicine and Life. 2018; 11(1):15-19.

- Castro M, Gómez X, Monestel C y Poveda K. Mercadeo Social en Salud: conceptos, principios y herramientas. San José, Costa Rica: El Ministerio, 2014.

- Mendive DE. Marketing social. Manual práctico. Buenos Aires. De los cuatro vientos. 2008.

- Prochaska J, Velicer W. The transtheoretical model of health behavior change. American Journal of Health Promotion. 1997;12(1):38-48.

- Vasanti SM, et al. Sugar-Sweetened Beverages and Risk of Metabolic Syndrome and Type 2 Diabetes. A meta-analysis. Diabetes Care. 2010;33(11):2477-2483.

- Swithers SE. Artificial sweeteners are not the answer to childhood obesity. Appetite. 2015;93:85-90.

- Zapata M. Patrón de consumo de bebidas en Argentina: resultados de los estudios Hidratar I y II. En: Carmuega E, editor. CABA: CESNI, 2015. p. 119-142.

- Jiménez AG, et al. La experiencia educativa del profesional de enfermería en el ámbito clínico. Investig. Enferm. Imagen Desarr. 2013;15(2):9-29.

- Cardenas D, y col. Nutrition in medical education in Latin America: Results of a cross-sectional survey. Original Communication. JPEN. 2021;46(1):229-237.

- Forero Santos JA. El marketing social como estrategia para la promoción de la salud. La sociología en sus escenarios Universidad de Antioquía, 2009.

- Carriedo A, et al. Uso del mercadeo social para aumentar el consumo de agua en escolares de la Ciudad de México. Salud Pública de México. 2013;55(Supl 3):388-396.

- Córdoba García R, et al. Recomendaciones sobre el estilo de vida. Aten Primaria. 2016;48(Supl 1):27-38.

|

|