|

|

| Vol 24. N°1. 2023 | Enero-Marzo de 2023 |

|

ARTÍCULOS ORIGINALES

https://doi.org/10.48061/SAN.2022.24.1.24

FACTORES DE RIESGO NUTRICIONALES ASOCIADOS A INCONTINENCIA URINARIA Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE VIDA EN MUJERES ADULTAS

NUTRITIONAL RISK FACTORS ASSOCIATED WITH URINARY INCONTINENCE AND ITS IMPACT ON QUALITY OF LIFE IN ADULT WOMEN

María Celeste Squillace, María Beatriz Alorda, Sofía Cafferatta, María Laura Carlucci, Mayra Matilde Escobar, Sheila Soledad Patiño,

Florencia Vásquez del Solar, María Elena Torresani

| UBA. Escuela de Nutrición. Facultad de Medicina. Proyecto UBACyT 2018-2020. Código 20020170100483BA |

Correspondencia: Celeste Squillace

E-mail: squillaceceleste@gmail.com

Presentado: 19/08/22. Aceptado: 15/12/22

RESUMEN

Introducción: Se evidencian en la literatura estudios acerca de factores nutricionales que pudieran incrementar el riesgo de desarrollar incontinencia urinaria (IU), la cual deteriora significativamente la calidad de vida de los pacientes.

Objetivos: Identificar factores de riesgo nutricionales asociados a IU en mujeres adultas e impacto sobre la calidad de vida ante dicho problema.

Materiales y métodos: Estudio transversal, observacional y analítico, de casos y controles, sobre muestra no probabilística, intencional y voluntaria de mujeres adultas (35 a 75 años), que concurrieron a Centro de Kinesiología y Estética (Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires). Por cuestionario ICIQ-SF (International Consultation on Incontinence Questionnaire) se identificaron 30 mujeres con IU (casos), y se aparearon los controles sin IU, obtenidos de la misma base poblacional (n=30). Variables en estudio: Edad, Factores de riesgo nutricionales de IU: estado nutricional mediante Índice Masa Corporal (IMC) y circunferencia cintura (CC); hábitos higiénico-dietéticos: sedentarismo (ejercicio <150 minutos/semana), constipación funcional según Criterios ROMA IV y consumo líquidos aumentados (≥ recomendación); impacto IU sobre calidad de vida mediante cuestionario Potenziani- 14-CI- IO- QOL- 2000. Análisis estadístico mediante SPSS 19.00 calculando medidas de tendencia central, Chi-cuadrado y Odds Ratio (OR) con intervalos de confianza 95 % y significación p<0,05.

Resultados: La mayoría de las mujeres con IU eran sedentarias (86,7%) con sobrepeso u obesidad (66,7%) y CC aumentada (73,7%). Se asoció la IU con edad (OR=0,32; IC95%: 0,11-0,94; p=0,03), sobrepeso/obesidad (OR=0,15; IC95%: 0,04-0,47; p=0,001), CC aumentada (OR=0,11; IC95%: 0,03-0,42; p=0,0001) y sedentarismo (OR=0.20; IC95%: 0.059-0.695; p=0.02). El impacto sobre calidad de vida fue ligera-moderada para la mayoría de las mujeres con IU (93,3%).

Conclusión: La edad, sobrepeso u obesidad, circunferencia de cintura aumentada y sedentarismo fueron factores de riesgo asociados a IU. Una intervención nutricional adecuada, mejoraría la calidad de vida de mujeres adultas con esta condición.

Palabras clave: Incontinencia urinaria; mujeres adultas; factores de riesgo; calidad de vida.

ABSTRACT

Introduction: There is evidence in the literature studies about nutritional factors that could increase the risk of developing urinary incontinence (UI), which significantly impairs the quality of life of patients.

Objectives: To identify nutritional risk factors associated with UI in adult women and its impact on quality of life.

Materials and methods: Cross-sectional, observational and analytical study of cases and controls, on a non-probabilistic, intentional and voluntary sample of adult women (35 to 75 years old), who attended Centro de Kinesiología y Estética (Esteban Echeverría, Province of Buenos Aires). Thirty women with UI (cases) were identified by ICIQ-SF (International Consultation on Incontinence Questionnaire), and controls without UI, obtained from the same population base (n=30), were matched one by one. Variables under study: age, nutritional risk factors for UTI: nutritional status by Body Mass Index (BMI) and waist circumference (WC); hygienic-dietary habits: sedentary lifestyle (exercise <150 minutes/week), functional constipation according to ROME IV criteria and increased fluid intake (≥ recommendation); UTI impact on quality of life by Potenziani- 14-CI- IO- QOL- 2000 questionnaire. Statistical analysis using SPSS 19.00 calculating measures of central tendency, Chi-square and Odds Ratio (OR) with 95% confidence intervals and significance p<0.05.

Results: Most women with UTI were sedentary (86.7%) with overweight or obesity (66.7%) and increased CC (73.7%). UI was associated with age (OR=0.32; 95%CI: 0.11-0.94; p=0.03), overweight/obesity (OR=0.15; 95%CI: 0.04-0.47; p=0.001), increased QoL (OR=0.11; 95%CI: 0.03-0.42; p=0.0001) and sedentary (OR=0.20; 95%CI: 0.059-0.695; p=0.02). The impact on quality of life was mild-moderate for most women with UI (93.3%).

Conclusion: Age, overweight or obesity, increased waist circumference and sedentary lifestyle were risk factors associated with UI. An adequate nutritional intervention would improve the quality of life of adult women with this condition.

Keywords: Urinary incontinence; adult women; risk factors; life quality.

INTRODUCCIÓN

La Incontinencia Urinaria (IU) representa un importante problema de salud que afecta la calidad de vida, limita la autonomía de la persona, reduce su autoestima y afecta las relaciones sociales, con el consiguiente aislamiento de aquellos que la presentan1.La International Continence Society (ICS) la define como la pérdida involuntaria de orina por la uretra, debido a una disfunción vesical o esfinteriana objetivamente demostrable, que origina un problema social o higiénico1.

Su tendencia es creciente debido, entre otras razones, al envejecimiento de la población. Es más frecuente en la mujer que en el hombre, reportándose una prevalencia mundial del 25% al 45% en mujeres2.

Sus formas más frecuentes de presentación son la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE), definida como la pérdida involuntaria de orina asociada a un esfuerzo físico que provoca un aumento de la presión abdominal, y la incontinencia urinaria de urgencia (IUU), considerada como la pérdida involuntaria de orina inmediatamente precedida de urgencia, difícil de demorar3. Mientras la primera es la forma más común de IU en las mujeres menores de 75 años, afectando a casi un 50% de ellas4,5 la IUU es la forma más común en mayores de 75 años, sobre todo en los hombres (40-80%)6.

A pesar de estas prevalencias, es muy bajo su índice de consultas y se encuentra infradiagnosticada con escasa sensibilización de los profesionales de la salud7,8.

En la literatura se evidencian estudios acerca de factores nutricionales que pudieran incrementar el riesgo individual de desarrollar IU.

Así, varios trabajos demuestran que existe una estrecha relación entre la obesidad y el desarrollo de IU, como también con la exacerbación de la sintomatología. Se cree que la adiposidad abdominal ejercería un aumento de la presión intraabdominal y esta, a su vez, aumenta la presión en la vejiga y en la movilidad uretral. Además, una mayor ganancia de peso en mujeres que presentan obesidad podría favorecer el daño del suelo pélvico, a través del estiramiento y debilitamiento de los músculos, nervios y otras estructuras a este nivel9-11.

Otros factores asociados a la IU pueden agruparse en la categoría de higiénico-dietéticos, relacionados con el consumo de bebidas, el ejercicio físico y la constipación, entre otros.

En este sentido, se ha evidenciado que la disminución en la ingesta de líquidos reduce la frecuencia miccional y los episodios de IU. Por el contrario, el aumento en la ingesta de líquidos exacerba la sintomatología12. De este modo, las mujeres que padecen IU podrían inhibir voluntariamente la ingesta de líquidos y no llegar a cubrir las recomendaciones diarias de estos13.

Según el estudio EPINCONT14, el ejercicio físico moderado sería un factor protector sobre la IU, logrando un efecto positivo en el fortalecimiento de la musculatura del piso pélvico. Sin embargo, aquellos ejercicios físicos de mayor intensidad, al generar un aumento de la presión intraabdominal debido a la contracción de los músculos abdominales en las actividades de alto impacto, podrían tener efectos adversos sobre la musculatura del piso pelviano, debilitando su fuerza de contracción e incrementando así el riesgo de padecer IU15.

Respecto de la constipación y el esfuerzo para la evacuación intestinal, podrían representar otro factor que contribuya a lesionar la musculatura del piso pelviano favoreciendo a la IU16.

Cabe recordar que entre las causas más frecuentes que pueden producir la constipación, además de la insuficiente ingesta de fibra, se destaca el consumo inadecuado de líquidos y la falta de ejercicio físico, potenciándose así los factores para acentuar la IU17.

Finalmente, en cuanto al impacto de la IU sobre la calidad de vida de las mujeres, si bien existen diferentes herramientas para hacer esta valoración, la elección del cuestionario Potenziani-14-CI-IO-QOL-2000 es recomendado por su sencillez y, además, por ser específico para las mujeres18.

Por lo tanto, considerando todo lo anterior, el objetivo de este estudio fue conocer los factores de riesgo nutricionales asociados a la IU en las mujeres adultas que concurren a un centro de Kinesiología y Estética, así como el impacto sobre la calidad de vida de las mujeres ante su presencia.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio transversal, observacional y analítico, de casos y controles, sobre una muestra no probabilística, intencional y voluntaria de mujeres adultas (35 a 75 años), que asintieron participar del estudio y concurrieron a un Centro de Kinesiología y Estética de la localidad de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, durante el mes de septiembre de 2018.

Con la finalidad de lograr que los casos y los controles sean lo más homogéneos posible, una vez identificadas las mujeres con IU (30 mujeres), se seleccionaron igual número de controles obtenidos de la misma base poblacional, con igual rango etario y género, pero sin el factor de exposición (n=30 mujeres), constituyéndose así una muestra total de 60 mujeres.

Tanto en los casos como en los controles se excluyeron mujeres gestantes o en período de lactancia durante la realización del estudio, mujeres con algún tipo de enfermedad neurológica o alteración cognitiva invalidante que le impidiera contestar al cuestionario de calidad de vida.

Medición de las variables y uso de los instrumentos

La IU se valoró por el cuestionario ICIQ-SF (International Consultation on Incontinence Questionnaire)19,20 validado para poblaciones de países de habla hispana en vías de desarrollo21. Consta de 4 ítems, siendo los tres primeros los que evalúan la severidad de la IU y el cuarto las posibles causas o situaciones en las que ocurren las pérdidas. Se identifica IU ante una o más respuestas positivas, obteniéndose una puntuación superior a cero (variación de 0 a 21 puntos).

Con base en la evidencia de la literatura, se estudiaron variables relacionadas con la nutrición que pudieran incrementar el riesgo individual de desarrollar incontinencia urinaria (IU) y la repercusión de la IU sobre la calidad de vida de las mujeres que la presentan:

• Edad

Fue expresada en años y categorizada en dos grupos: 35 a 50 años y 51 a 75 años, en base a las prevalencias observadas en el Estudio EPINCONT14.

• Factores de riesgo nutricionales de IU:

Dentro de esta variable se analizaron las covariables Estado Nutricional y Hábitos Higiénicos-Dietéticos.

El Estado Nutricional se valoró mediante el Índice de Masa Corporal (IMC) y la Circunferencia de Cintura (CC).

Posterior a la obtención del peso y talla en forma estandarizada, se obtuvo el IMC, se expresaron sus valores de manera continua (kg/m2) y se categorizaron en bajo peso o delgadez (<18.5 kg/m2), peso normal (18.5 a 24.9 kg/m2) y sobrepeso u obesidad (≥ a 25 kg/m2)22.

La medición estandarizada de la CC se expresó en valores continuos (cm) y se categorizó en normal (< 80 cm) y aumentada (≥ a 80 cm)20.

Los Hábitos higiénico-dietéticos se valoraron mediante el ejercicio físico, consumo de líquidos y constipación.

La cuantificación del ejercicio físico se obtuvo mediante interrogación directa de las voluntarias y se categorizó según las recomendaciones de la OMS23 en: "no realiza ejercicio físico o realiza menos de 150 minutos por semana", considerando a este grupo como sedentarias; y "realiza 150 minutos o más de ejercicio físico por semana".

El Consumo de líquidos se categorizó en dos grupos según la recomendación de ingesta de líquidos establecidas en las Guías Alimentarias para la Población Argentina de 2000-2500 ml/día24: "consumo recomendado o por encima de la recomendación" y "consumo por debajo de la recomendación". Para que el dato obtenido sea representativo de la semana, se obtuvo la frecuencia de consumo de tres días (dos días de semana y uno de fin de semana), contabilizando número de porciones y estandarizando 8 categorías de bebidas: agua/soda; aguas saborizadas/jugo/gaseosa; café/infusiones con o sin leche; mate; caldos/sopa/gelatina; lácteos bebibles; bebidas alcohólicas y bebidas deportivas/energéticas.

La constipación fue valorada según los criterios diagnósticos de constipación funcional Roma IV25 y se clasificó como "presencia" o "ausencia".

Repercusión de la IU sobre la calidad de vida según el Cuestionario de Potenziani- 14-CI- IO- QOL- 200026 que consta de 14 preguntas con formato de escala de Likert de 3 niveles (nunca, a veces, siempre). Se aplicó en las mujeres con IU y a cada respuesta se asignó de 0 a 2 puntos (variación total de 0 a 28 puntos), considerando repercusión ligera a moderada (0 a 14 puntos) y repercusión intensa (15 a 28 puntos).

Análisis estadístico de los datos

Respecto del análisis estadístico, en primer lugar, se realizó en las variables cualitativas análisis descriptivo mediante cálculo de distribución de frecuencias y medidas de tendencia central y dispersión en las variables cuantitativas. Se compararon las características de los grupos mediante análisis bivariante, utilizando Chi-cuadrado, test exacto de Fisher o t de Student. Luego, para comprobar la magnitud de la asociación se calculó Odds Ratio (OR) y su correspondiente intervalo de confianza del 95% (IC 95%) con significación en p<0,05. Los análisis se realizaron mediante el programa SPSS® v.19.0.

Consideraciones éticas

Cada participante firmó un consentimiento informado, específicamente diseñado para este estudio. El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética y Revisión Institucional de la Fundación para la Investigación Endócrino-Metabólica, donde se encuentra radicado el proyecto UBACYT 2018 (Código: 20020170100483BA), al cual pertenece dicho trabajo.

RESULTADOS

Durante el mes de septiembre de 2018 concurrieron al Centro de Kinesiología y Estética, donde se llevó a cabo este trabajo, 30 mujeres con IU que aceptaron formar parte de la muestra. Según el cuestionario ICIQ-SF, el 64,2% presentó IUE (46,4% refirió que al toser y estornudar y 17,8% al realizar ejercicios o esfuerzos físicos) y el 35,8% IUU.

La mayoría de las mujeres con IU (80%) refirió presentar pequeñas pérdidas de orina con frecuencia de al menos una vez al día (43,3%), la repercusión sobre la calidad de vida fue de ligera a moderada (93,3%) y la vida social se vio limitada en un 36,7% de estas mujeres, como también la actividad laboral en el 20% de los casos.

Casi la totalidad de las mujeres con IU refirieron no sentirse "nunca" apartadas o solitarias a raíz de esta condición, ni sentir una repercusión negativa en su actividad sexual (96,7 %). Fue alta la proporción de mujeres que refirió necesitar protectores higiénicos a causa de la IU (70%), el 93,3% cree que la IU tiene tratamiento y el 80% considera que podría acceder a alguna modalidad de tratamiento para mejorar y/o curarla.

Al comparar con los controles, la edad media de las mujeres con incontinencia fue significativamente mayor que las mujeres con continencia (60,7 ± DS 12,1 años vs 50 ± DS 11,7 años); OR=0,32; IC95%: 0,11-0,94; p=0,03.

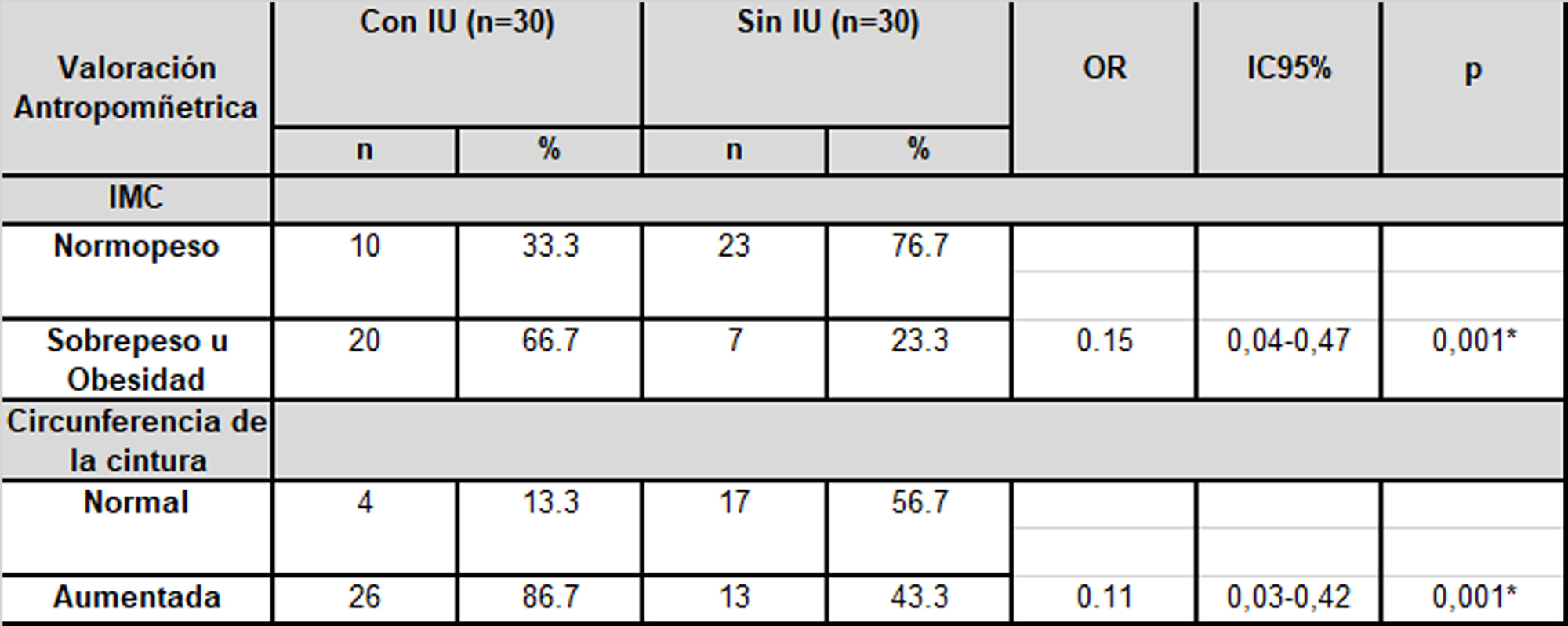

El 66,7% de las mujeres con IU presentó sobrepeso u obesidad, siendo significativa la diferencia con las mujeres que no presentaron IU (OR=0.15; IC95%: 0.04-0.47; p=0,001). Del mismo modo, el 73,3% de las mujeres con IU presentaron significativamente CC mayor que las mujeres que no tenían IU (36,7%) (OR=0,11; IC95%: 0,03-0,42; p=0,001). Tanto las mujeres con normopeso como con circunferencia de cintura no alterada, presentaron un efecto protector para la aparición del evento. No se registraron casos de mujeres con bajo peso (Tabla 1).

| Tabla 1: Valoración antropométrica en mujeres con y sin incontinencia urinaria.

|

| |

|

| |

Fuente: Elaboración propia.

OR: Odds Ratio

IC95%: intervalos de confianza al 95 % de seguridad.

(*) p<0,05. |

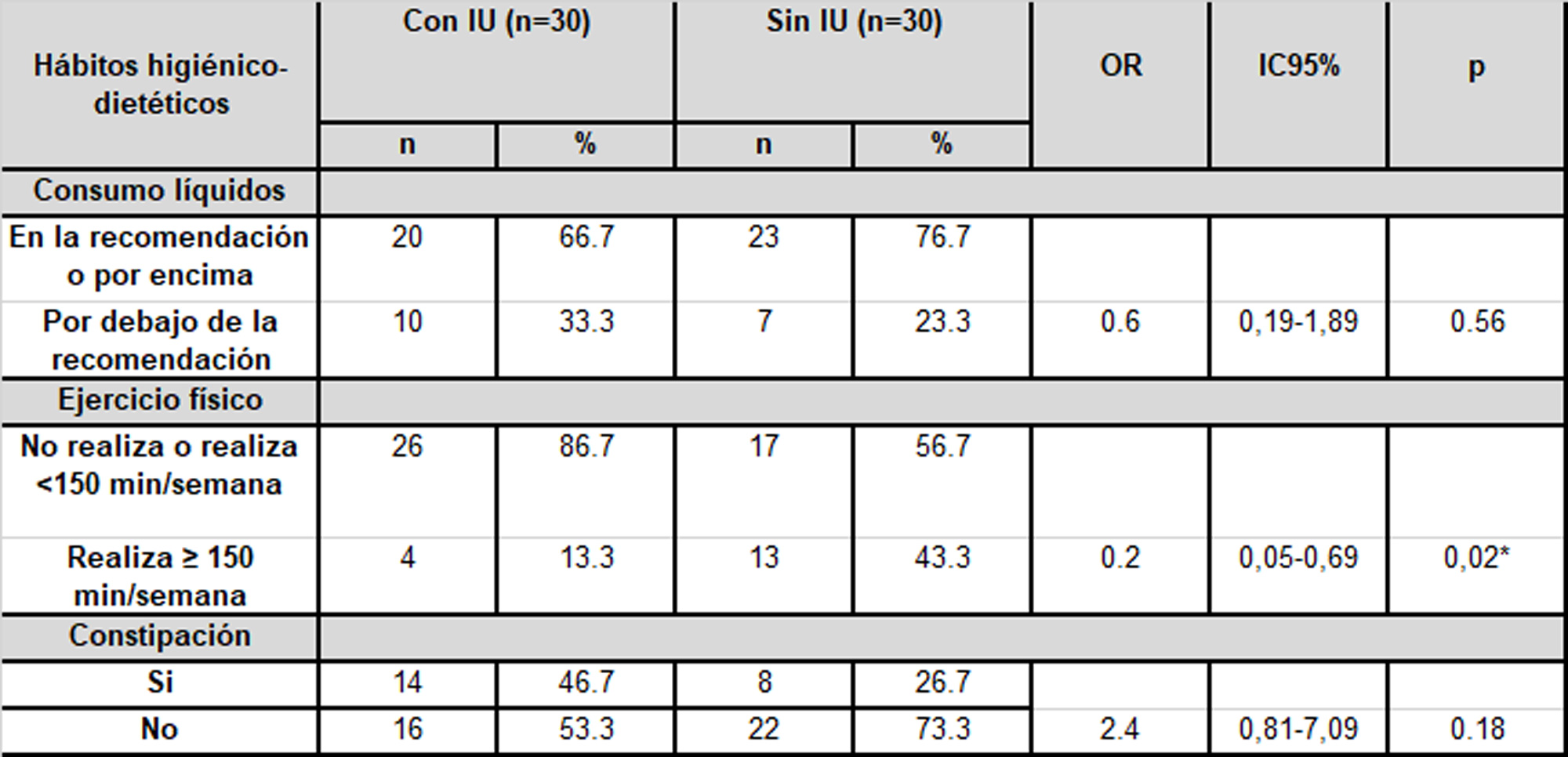

Respecto del análisis de los hábitos higiénico-dietéticos, las mujeres con IU fueron significativamente más sedentarias que las mujeres sin IU (OR=0,20; IC95%: 0,05-0,69; p=0,02), pudiendo ser considerada la actividad física reglada como un factor protector de IU. No se observó asociación significativa en las variables ingesta de líquidos y presencia de constipación (Tabla 2).

| Tabla 2: Hábitos higiénico-dietéticos en mujeres con y sin incontinencia urinaria.

|

| |

|

| |

Fuente: Elaboración propia.

OR: Odds Ratio

IC95%: intervalos de confianza al 95 % de seguridad.

(*) p<0,05. |

DISCUSIÓN

La IU es un problema sanitario de gran magnitud en la población femenina, con una importante repercusión en la calidad de vida.

Nuestros resultados muestran que la mayoría de las mujeres con IU presentan IUE, refiriendo escapes de orina al toser, estornudar, reírse o realizar esfuerzos físicos, lo cual se encuentra en concordancia con el estudio EPINCONT que indica que la IUE es la más prevalente27.

El uso del cuestionario de Potenziani arrojó que la mayoría de las mujeres del presente trabajo con IU vieron afectada su calidad de vida, siendo predominante el nivel de afectación leve a moderado (93,3%), similar al estudio de Modroño Freire y cols. donde la repercusión fue del 80%28. Los aspectos de la vida diaria con mayor afectación en nuestro trabajo fueron la vida social, el uso de protectores higiénicos y la actividad laboral, así como menos afectadas la vida sexual y los aspectos psicológicos.

Si bien en este trabajo no se evaluó la asociación entre factores de riesgo y la severidad de la IU, estudios indican que cuanto mayor es la sintomatología urinaria mayor es la afectación en la vida diaria20,30. Además, según Tennstedt y cols. las mujeres con menor edad tendrían mayores repercusiones en la calidad de vida30.

En este sentido, la edad es el factor de riesgo que más se asocia con esta condición, de tal forma que la misma representa uno de los grandes Síndromes Geriátricos. Por otro lado, las mujeres adultas presentan mayor riesgo de desarrollarla respecto de los hombres, a causa de diferencias anatómicas en el suelo pelviano, en la longitud uretral y por efectos de los embarazos y partos31.

En nuestro trabajo, al igual que se observa en otras investigaciones, la media de edad del grupo de mujeres con IU fue de 60,7 ± 12,1 años, en comparación con las mujeres sin IU (50 ± 11,7 años)32,33.

Todos los indicadores antropométricos que estudiamos presentaron significancia estadística con la IU. El IMC de las mujeres con incontinencia fue significativamente mayor que en el grupo control. Estos resultados también concuerdan con el estudio EPINCONT, en los que se registró que tanto el sobrepeso como la obesidad fueron factores de riesgo independientes para la IU en mujeres adultas27.

Según Subak Ll y cols., la disminución en los valores de IMC en un 8% en un periodo de 6 meses redujo la frecuencia de los episodios de IU en el 47% de las mujeres estudiadas34. Esto fundamenta que la disminución del peso podría ser un tratamiento coadyuvante para mejorar la sintomatología de IU y concuerda con los resultados de nuestro trabajo en el que se observa que la categoría de normopeso actúa como un factor protector de la IU35,36.

Del mismo modo, con respecto a la CC, los valores medios también fueron mayores en las mujeres con IU, lo cual coincide con los resultados del estudio de Townsend MK y cols. que evaluó la relación entre la IU y la CC aumentada. Dichos autores demostraron que las mujeres con mayor diámetro abdominal presentaron mayor prevalencia de IU, nicturia y urgencia urinaria, afirmando que existe una relación entre la CC aumentada y los síntomas del tracto urinario10.

En cuanto a la actividad física, las pérdidas de orina durante la realización de ejercicio físico podrían ser una de las causas por la cual las mujeres con IU disminuyen su realización15. Sin embargo, al igual que los valores observados en nuestro trabajo, el estudio EPINCONT29 dio como resultado que las mujeres que realizaban ejercicio físico más de 3 horas por semana presentaron un riesgo 20% menor de desarrollar IU, que aquellas mujeres que realizaban actividad física menos de 1 hora por semana.

Si bien el ejercicio físico moderado podría actuar como un factor protector de IU, en contraposición, los ejercicios físicos que generen mayor presión intraabdominal producirían consecuencias adversas en la musculatura del piso pelviano incrementándose el riesgo de IU14.

En nuestro estudio, el 40% de las mujeres refiere pérdidas de orina mientras realizan esfuerzos físicos, ejercicios aeróbicos o con multifuerza.

Respecto de la motilidad intestinal, se ha registrado que el esfuerzo para la evacuación podría lesionar la musculatura del piso pelviano, favoreciendo la IU16,32; sin embargo, en el presente trabajo no se encontró asociación entre constipación funcional e IU.

El estudio de Sun y cols. indica que las mujeres que presentan IU podrían inhibir la ingesta de líquidos para disminuir los episodios de incontinencia. No obstante, los mismos autores sugieren que esto empeoraría la sintomatología, ya que se produciría una orina más concentrada siendo una posible causa de irritación vesical, además de facilitar la reproducción bacteriana37. En nuestro trabajo se observó que ambos grupos de mujeres cubren con la recomendación del consumo de líquidos.

Finalmente, estos resultados permiten proponer como línea de acción en la práctica clínica, el control del peso corporal, el entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico y técnicas hipopresivas, que engloban a serie de ejercicios con determinadas pautas posturales y respiratorias, con la intención de mejorar el impacto de la IU en la calidad de vida de la mujer38.

Limitaciones del estudio

Una de las posibles limitaciones de nuestro estudio es que no se indagó acerca del momento en el que se ingieren los líquidos, ni tampoco si la IU condicionó la cantidad y los momentos en los cuales se ingieren bebidas.

Por otro lado, si bien el nivel de actividad física en las mujeres consideradas casos resultó menor, no se estudió si la IU actuaba como barrera para la realización de determinados ejercicios, con el fin de minimizar los síntomas39, lo cual podría acentuar el grado de sobrepeso u obesidad de la muestra40.

Por último, debido al acotado tamaño muestral y a la ausencia de una selección aleatoria de las participantes, los resultados aquí obtenidos no deben extrapolarse a la población de mujeres adultas en general.

CONCLUSIONES

En el presente trabajo, se observó que la edad, el estado nutricional alterado y el sedentarismo fueron factores de riesgo asociados a IU. Por el contrario, las mujeres con menor edad, normopeso, circunferencia de cintura normal y activas por más de 150 minutos semanales, presentaron menos riesgo de IU, resultando todos estos factores protectores de la aparición del evento.

La repercusión de la IU sobre la calidad de vida fue de ligera a moderada en la mayoría de los casos estudiados.

Los principales aspectos de la vida cotidiana afectados a causa de la IU fueron la necesidad del uso diario de protectores higiénicos, la vida social y la actividad laboral.

A partir de los resultados hallados, el abordaje interdisciplinario de la IU resulta indispensable. Desde el enfoque nutricional, el control de estado nutricional de la mujer, así como la prevención del estilo de vida, permitirán acompañar a la terapéutica médica, a fin de disminuir la sintomatología y mejorar la calidad de vida en las mujeres adultas.

Declaración de intereses

Los autores del trabajo declaran no tener conflictos de interés relacionados con este tema.

REFERENCIAS

- Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulmsten U. The standardisation of terminology in lower urinary tract function. Report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn 2002; 21:167-178.

- Buckley BS, Lapitan MCM. Prevalence of Urinary Incontinence in Men, Women, and Children—Current Evidence: Findings of the Fourth International Consultation on Incontinence. Urology 2010; 76(2): 265-270.

- Grupo Español de Urodinámica y de SINUG. Consenso sobre terminología y conceptos de la función del tracto urinario inferior. Actas Urol Esp 2005; 29: 16-30.

- Martín Tuda C, Carnero Fernández MP. Prevalencia y factores asociados a incontinencia urinaria en el área de salud este de Valladolid. Enferm Glob 2020; 19 (57): 390-412.

- Wallner LP, Porten S, Meenan RT, O'Keefe MC, Calhoun EA, Sarma AV. Prevalence and severity of undiagnosed urinary incontinence in women. Am J Med. 2009; 122: 1037-1042.

- Brenes FJ, Cozar JM, Esteban M, Fernández-Pro A y Molero JM. Criterios de derivación en incontinencia urinaria para atención primaria Aten Primaria. 2013; 45(5): 263-273.

- Hunskaar S, Burgio K, Diokno A, Herzog AR, Hjälmås K, Lapitan MC. Epidemiology and natural history of urinary incontinence in women. Urology 2003; 62 (4 Suppl 1):16-23.

- Espuña PM. Urinary incontinence in women. Med Clin (Barc) 2003; 120(12):464-472.

- Osborn DJ, Strain M, Gomelsky A, Rothschild J, Dmochowski R. Obesity and Female Stress Urinary Incontinence. Urology 2013; 82(4):759-763.

- Townsend MK, Danforth KN, Rosner B, Curhan GC, Resnick NM, Grodstein F. Body Mass Index, Weight Gain, and Incident Urinary Incontinence in Middle-Aged Women. Obstetrics & Gynecology 2007; 110 (2, Part 1): 346-353.

- Oliveira M, Micussi M, Varella L, Angelo P. The relationship between the presence of lower urinary tract symptoms and waist circumference. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy 2016; 9: 207-211.

- Hashim H, Abrams P. How should patients with and overactive bladder manipulate their fluid intake? BJU Int 2008; 102: 62-66.

- Robles J. E. La incontinencia urinaria. Anales Sis San Navarra 2006; 29 (2): 219-231.

- Hannestad YS, Rortveit G, Sandvik H, Hunskaar S. A community-based epidemiological survey of female urinary incontinence: the Norwegian EPINCONT study. Epidemiology of Incontinence in the County of Nord-Trondelag. J Clin Epidemiol 2000; 53: 1150-1157.

- Da Silva Borin LC, Nunes FR, Guirro EC. Assessment of pelvic floor muscle pressure in female athletes. Pm&r. 2013; 5(3): 189-193.

- Lacima G, Espuña M. Patología del suelo pélvico. Gastroenterología y Hepatología 2008; 31(9): 587-595.

- Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. Krause, Dietoterapia. Barcelona: Elsevier/Masson; 2013.

- Jiménez-Rodríguez J, Carbajal-Ramírez A, Meza-Vázquez H, Moreno-Palacios J, Serrano-Brambila E. Prevalence of urinary tract symptoms in women with diabetes mellitus. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2016; 54 (1): 70-74.

- Avery K, Donovan J, Peters TJ, Shaw C, Gotoh M, Abrams P. ICIQ: A brief and robust measure for evaluating the Symptoms and Impact of Urinary Incontinence. Neurourol Urodyn 2004; 23: 322-330.

- Espuña M, Rebollo P, Puig M. Validation of the Spanish version of the International Consultation on Incontinence Questionnaire-Short Form. A questionnaire for assessing the urinary Incontinence. Med Clin (Barc) 2004; 122: 288-292.

- Busquets CM, Serra T R. Validación del cuestionario International Consultation on Incontinence Questionnaire Short-Form (ICIQ-SF) en una población chilena usuaria del Fondo Nacional de Salud (FONASA). Rev. Méd. Chile 2012; 140 (3): 340-346.

- World Health Organization. Obesity: Preventing and managing the global epidemic. Report of a World Health Organization Consultation on Obesity. World Health Organization. Geneva 1998.

- Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2010.

- Ministerio de Salud de la Nación [Internet]. Buenos Aires; 2016 [citado 3 nov 2018]. Guías Alimentarias para la Población Argentina.

Disponible en: http://www.msal.gob.ar/ent/index.php/informacion-para-ciudadanos/menos-sal--vida/482-mensajes-y-grafica-de-las-guias-alimentarias-para-la-poblacion-argentina

- Drossman, DA. Functional gastrointestinal disorders: history, pathophysiology, clinical features, and Rome IV. Gastroenterology. 2016;150(6):1262-1279.

- Potenziani J, Potenziani P. Cuestionarios de validación diagnóstica para diversas patologías urológicas. Rev Centro Med 2005; 50(1).

- Rortveit G, Hannestad YS, Daltveit AK, Hunskaar S. Age- and type-dependent effects of parity on urinary incontinence: the Norwegian EPINCONT study. Obstet Gynecol 2001; 98:1004-1110.

- Modroño Freire MJ, Sánchez Cougila MJ, Gayoso Dizb P, Valero Paternain M, Blanco Ramos M, Cuña Ramos FO. Estudio de prevalencia de incontinencia urinaria en mujeres de 18 a 65 años y su influencia en la calidad de vida. Aten Primaria 2004; 34(3): 134-139.

- Kang Y, Phillips LR, Kim SS. Incontinence quality of life among Korean-American women. Urol Nurs 2010; 30(2): 130-136.

- Tennstedt SL, Fitzgerald MP, Nager CW, Xu Y, Zimmern P, Kraus S, et al. Quality of life in women with stress urinary incontinence. International Urogynecology Journal 2007; 18(5): 543- 549.

- Nihira MA, Henderson N. Epidemiology of urinary incontinence in women. Curr Womens Health Rep 2003; 3(4): 340-347.

- Cruz Lendínez C, Linares Abad M, Cruz Lendínez AJ, Calero García MJ. Incontinencia Urinaria en mujeres de Jaén: estudio de prevalencia. Index Enferm 2017; 26 (1-2): 25-28.

- Rebassa M, Taltavull JM, Gutiérrez C, Ripoll J, Esteva A, Miralles J, et al. Incontinencia urinaria en mujeres de Mallorca: prevalencia y calidad de vida. Actas Urológicas Españolas 2013; 37(6):354-361.

- Subak LL, Wing R, West DS, Franklin F, Vittinghoff E, Creasman JM, et al. Weight Loss to Treat Urinary Incontinence in Overweight and Obese Women. The new england journal of medicine 2009; 360(5): 481-490.

- Subak LL, Whitcomb E, Shen H, Saxton J, Vittinghoff E, Brown JS. Weight loss: a novel and effective treatment for urinary incontinence. Journal of urology 2005; 174: 190-195.

- Hunskaar S. A systematic review of overweight and obesity as risk factors and targets for clinical intervention for urinary incontinence in women. Neurourology and Urodynamics 2008; 27(8): 749-757.

- Sun S, Liu D, Jiao Z. Coffee and caffeine intake and risk of urinary incontinence: a meta-analysis of observational studies. BMC Urology 2016; 16(1): 61.

- Rial T, Chulvi-Medrano I, Cortell Tormo JM, Álvarez Sáez M. ¿Puede un programa de ejercicios basado en técnicas hipopresiv as mejorar el impacto de la incontinencia urinaria en la calidad de vida de la mujer? Suelo Pélvico 2015; 11 (2): 1-6.

- Nygaard I, Girts T, Fultz NH, Kinchen K, Pohl G, Sternfeld B. ¿Is urinary incontinence a barrier to exercise in women? Obstetrics and Gynecology 2005; 106(2): 307-314.

- Danforth KN, Shah AD, Townsend MK, Lifford KL, Curhan GC, Resnick NM, et al. Physical activity and urinary incontinence among healthy, older women. Obstetrics and Gynecology 2007; 109: 721–727.

|

|